近日,Journal of Physical Oceanography在线发表了海洋与大气学院的最新科研成果“Observed Mixing Processes in Prydz Bay, Antarctica during Austral Summer”(南极普里兹湾夏季混合过程观测研究)。该成果第一作者为海洋与大气学院青年教师李家宁博士,通讯作者为海洋与大气学院/物理海洋教育部重点实验室史久新教授和杨庆轩教授。

南极海域水文动力环境复杂,微尺度混合可促使不同水团的性质发生显著变化,最终下沉形成南极底层水,从而调节全球环流、热量和碳循环,影响气候系统。尽管如此,人们对南极海域的混合过程知之甚少,尤其是已被证实为南极底层水主要生成区域之一的普里兹湾海域,目前关于此区域混合特征的认知尤为不足。

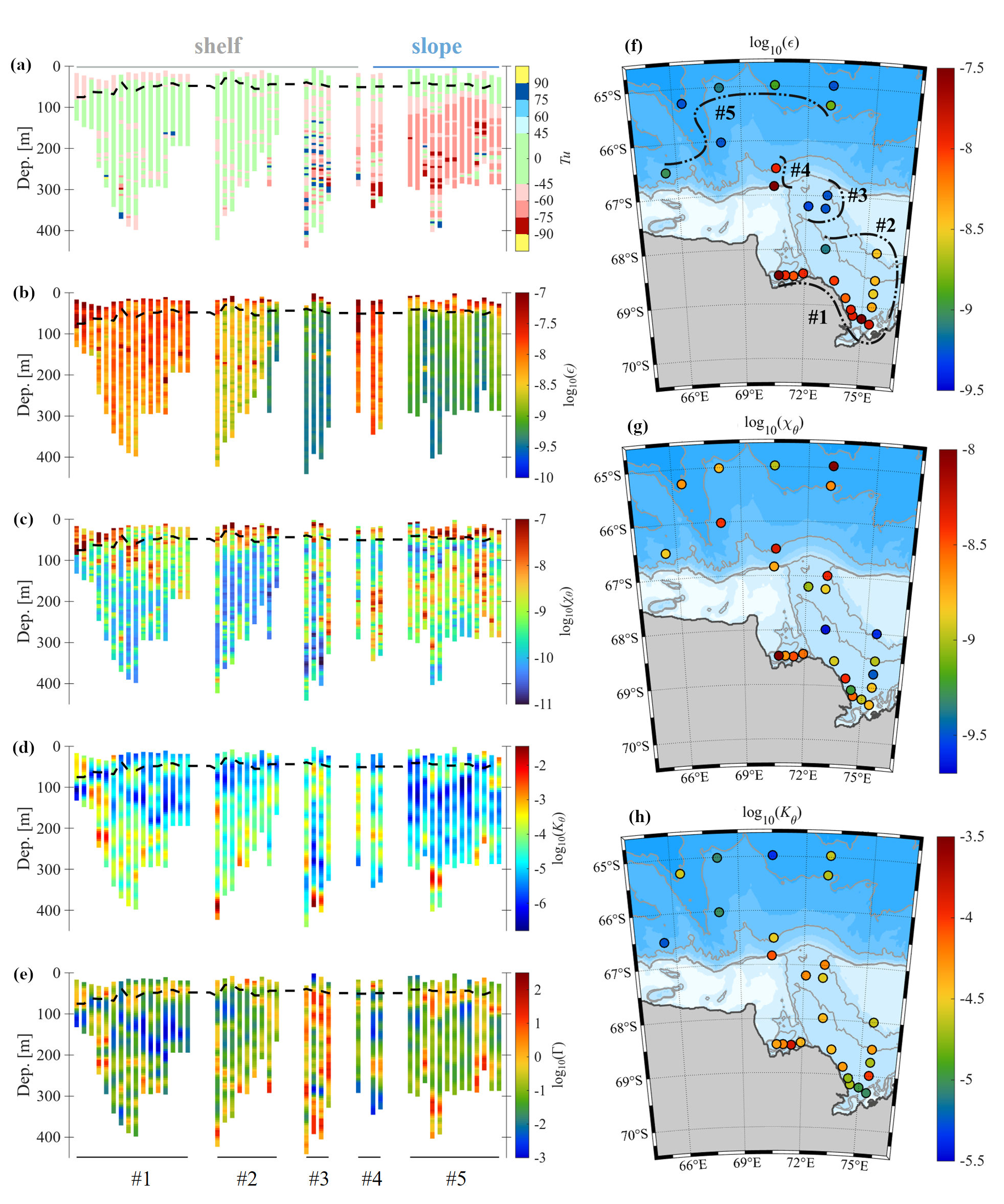

本研究利用中国第31次南极科学考察期间的现场观测,对普里兹湾混合的空间分布、驱动机制及混合效率进行了深入探究。受多种动力、热力过程复杂共存的影响,普里兹湾微尺度混合的空间差异十分显著(图1)。在陆架区域,湍流混合占主,呈现出高湍动能耗散、高热扩散系数以及低温方差耗散的特征;陆坡区域则普遍存在扩散对流不稳定,总体呈低湍动能耗散率、低热扩散系数和高温方差耗散率;陆架坡折区域则是湍流混合与对流扩散混合共存,使湍动能耗散率、热扩散系数和温方差耗散率均表现为强值。冰架与潮流相互作用(子区#1)、变性绕极深层水入侵陆架(#3)和强背景流与地形相互作用(#4)等过程,使混合特征更加复杂多变。此外,不同于中低纬海域水体,普里兹湾水体在垂向上呈现热盐不稳定,且层结由盐度主导,这使得温跃层处的混合效率远低于经验值。

本研究阐明了普里兹湾海域复杂动力、热力环境影响下混合的驱动机制与变异规律,强调了极区混合与中低纬混合的显著差异。该成果对南极其他海域混合研究的开展具有重要参考价值,并为进一步刻画混合在冰架-海洋相互作用、南极底层水生成过程中的作用奠定了坚实基础。

图1. 普里兹湾400米以浅混合耗散空间分布。(a-e)为不同子区特纳角Tu、湍动能耗散率ε、温方差耗散率χθ、热扩散系数Kθ和混合效率Γ的垂向剖面,虚线为混合层深度;(f-h)为各站位深度平均的ε、χθ和Kθ,(f)中点划线所示为子区#1-#5。

发表文章列表:

Li, J., Y. Sun, J. Shi, G. Guo, H. Sun, and Q. Yang, 2025: Observed Mixing Processes in Prydz Bay, Antarctica during Austral Summer. J. Phys. Oceanogr., https://doi.org/10.1175/JPO-D-24-0192.1, in press.

文章链接:https://journals.ametsoc.org/view/journals/phoc/aop/JPO-D-24-0192.1/JPO-D-24-0192.1.xml