近日,国际知名期刊Journal of Geophysical Research: Oceans在线发表了海洋与大气学院的最新科研成果“Impact of Earth’s rotation on the nonlinear evolution of internal tide beams: Insights from laboratory experiments”(地转对内潮射线非线性演化的影响:基于物模实验的机理研究)。该成果第一作者是海洋与大气学院在读博士生谭娇,通讯作者是海洋与大气学院/物理海洋教育部重点实验室陈旭教授,合作者包括学院孟静正高级实验师。

内潮是层化海洋中普遍存在的一种潮频内波,作为海洋能量从大尺度运动向小尺度湍流传递的关键枢纽,其破碎过程对深海混合、海水背景层结的维持及海洋物质输运等方面具有重要影响。非线性波-波相互作用是内潮能量传递至更小尺度运动的关键机制之一,而内潮能量的耗散还会进一步激发平均流,实现能量向大尺度运动的反馈。地球自转产生的科氏力对内潮具有不可忽视的影响,那么科氏参数随纬度的变化如何影响内潮的非线性演化和能量再分配过程?

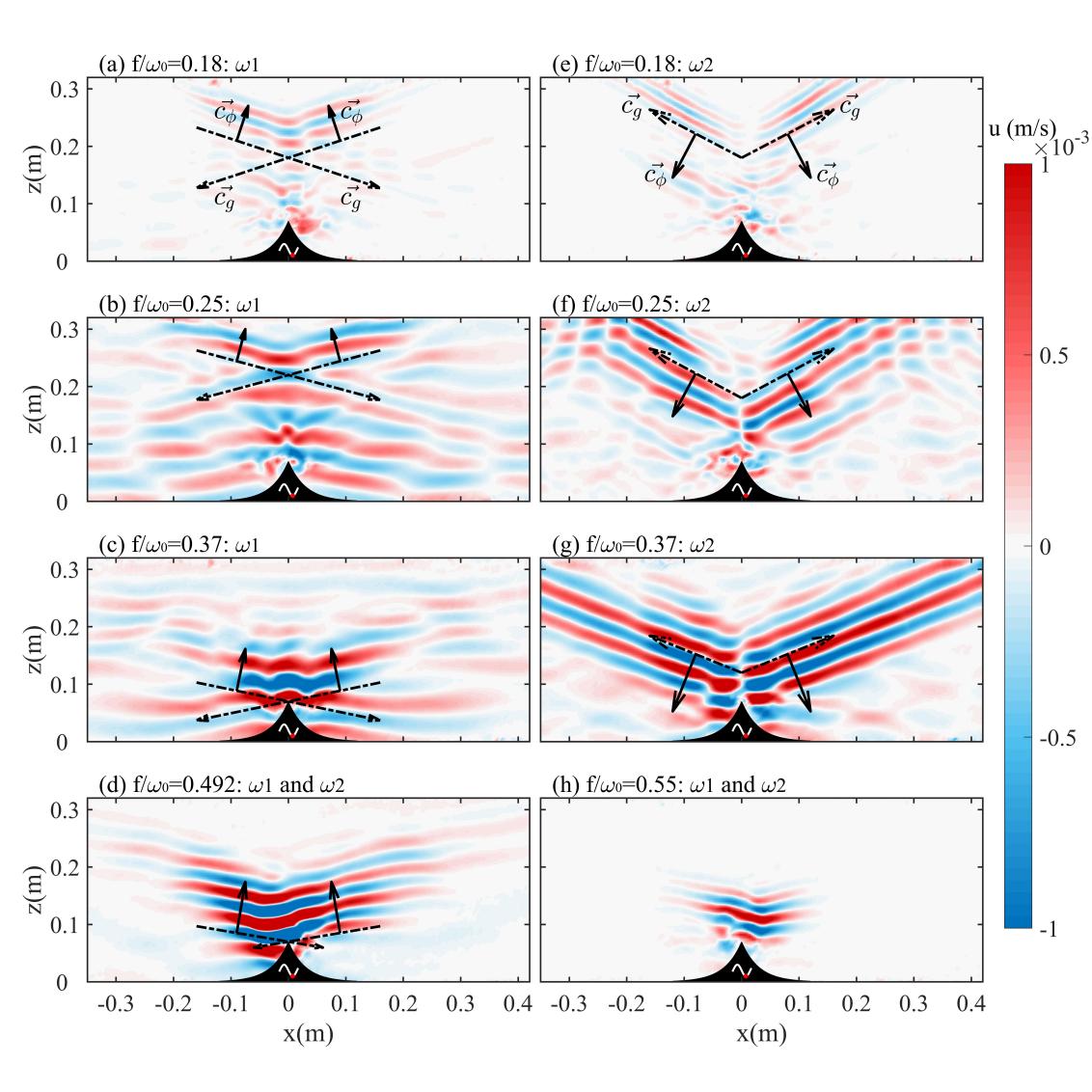

该研究基于大型地转实验平台,模拟了海脊地形上内潮生成及演化过程,通过实验室实验探讨了科氏参数对内潮射线的不稳定过程及其能量再分配的影响。实验结果表明,在一定科氏参数范围内,内潮射线通过发生三波共振不稳定(TRI)和近惯性-次谐波参数不稳定(PSI)将能量传递至两个垂向尺度更小的共振子波。该研究进一步利用弱非线性理论对实验中共振子波的时空尺度进行了分析,发现共振子波的频率和波数由理论不稳定增长率的最大值决定。强三波共振不稳定的发生改变了波场能量耗散率的空间分布(图1),使原本沿内潮射线传播的能量在靠近海脊地形的区域耗散,内潮生成区波场的能量耗散率最大提升了1.8

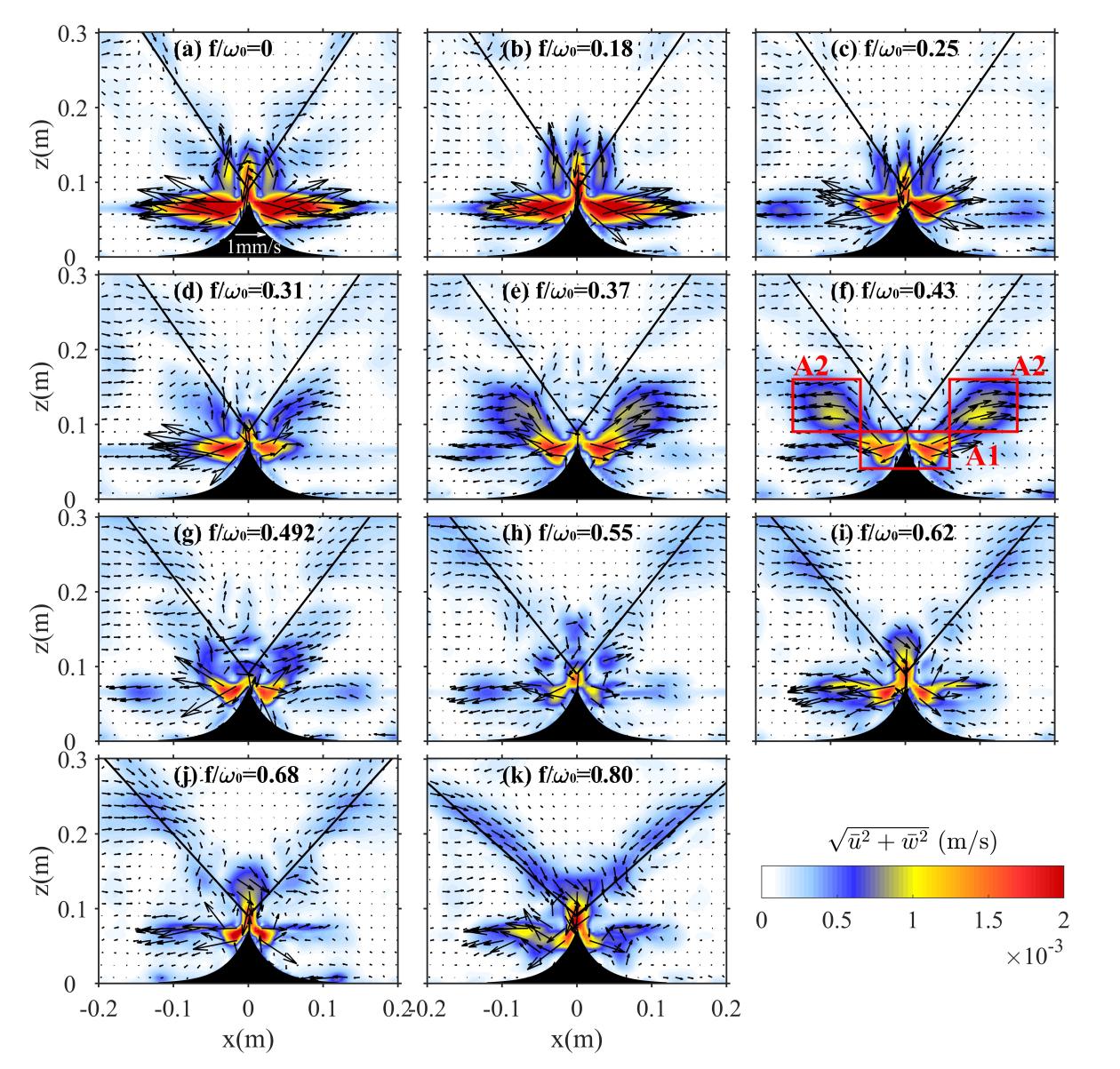

。同时,内潮与海脊地形相互作用过程中的非线性平流效应和耗散效应激发了平均流,旋转的增强和强三波共振的发生显著改变了平均流的结构(图2),平均流的强度与雷诺应力散度基本呈线性关系。

该研究通过物模实验,获得了地转条件下共振子波及平均流完整连续的时空结构,为理解内潮的不稳定机制及其能量再分配过程提供了新的实验依据和理论见解。

图1.第60个潮周期时不同f/ω0条件下共振子波的水平速度场。图中虚线和实线箭头分别表示共振子波群速和相速的方向,地形上的白色正弦曲线和红点表示振荡地形所处的位相。

图2.不同f/ω0条件下y=0时x-z断面平均流的速度场,箭头为速度矢量,背景色为速度大小,黑线表征内潮射线的斜率。

发表文章列表:

Tan, J., Chen, X., & Meng, J. (2025). Impact of Earth's rotation on the nonlinear evolution of internal tide beams: Insights from laboratory experiments. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2025JC022395.

文章链接:https://doi.org/10.1029/2025JC022395