2025年10月30日上午,韩国科学技术院院士Byung-Ju Sohn教授和南京信息工程大学遥感与测绘工程学院副院长刘超教授受邀分别作为“同心•问海”系列报告第124和125期的嘉宾,围绕大气遥感最新前沿技术作学术报告。报告由海洋与大气学院青年教师滕诗文博士主持。

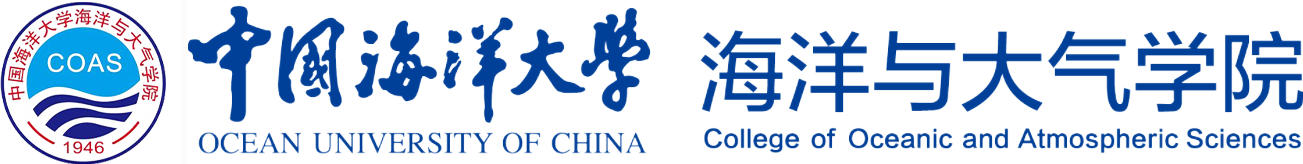

Byung-Ju Sohn教授作了题为“Surface Emissivity characteristics of Arctic Sea Ice and their implication for a three-type ice classification”的学术报告。在全球变暖导致北极海冰的范围和厚度持续减小的背景下,海冰类型作为追踪这种变化的重要参数之一,备受关注。以往通常将海冰归类为薄且具有低反照率的一年冰(FYI)和厚且具有高反照率的多年冰(MYI)两类。这样简单的分类会模糊海冰演变的物理连续性,存在一定局限,那么基于卫星获得的微波波段发射率能否提供更具物理可解释性的海冰分类呢。Sohn教授结合物理的海冰增长模型和人工神经网络方法,利用ATMS 53.7 GHz通道亮温数据反演获得了地表发射率,通过对发射率数据的统计分析,提出了介于FYI和MYI之间的混合海冰类型,该混合类型的提出进一步细化了海冰分类的物理解释。

图:Byung-Ju Sohn教授报告现场照

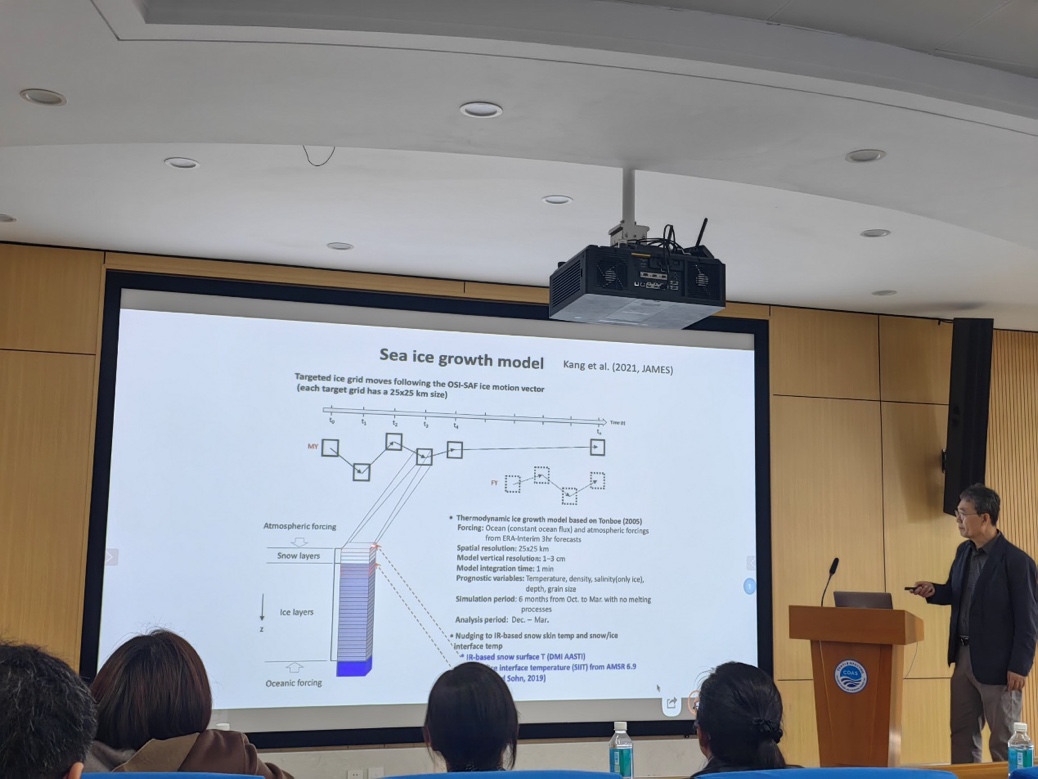

随后,刘超教授作了题为“云特性卫星光谱遥感:基础算法到科学应用”的学术报告。报告围绕“新一代光谱成像仪2.25微米通道的设置能否为云特性遥感带来新机遇”这一核心问题展开。刘教授首先从大气复杂冰晶粒子建模出发,系统介绍了FY-RTM辐射传输模式及其辐射仿真,并分享了自主研发的云光学和微物理参数反演算法在风云系列气象卫星中的业务化应用。刘教授指出,在算法研发过程中发现1.6和2.25微米通道的联合在云垂直结构探测中表现优异,可以显著区分冰相和液态水相云,进而创新性地提出了重叠云识别与特性反演算法。新算法的提出也增强了我们对云垂直结构的认识。

图:刘超教授报告现场照

报告结束后,两位专家与学校大气环境与化学(AEC)团队师生及相关科研人员围绕海冰发射率反演模型及其在分类中的应用细节、云物理参数优化对辐射效应的影响等问题展开了深入探讨,本次报告也在大家的热烈交流中圆满结束。