近日,国际知名期刊Progress in Oceanography在线发表了最新科研成果“Responses of Subantarctic mode water spreading to Southern Annular Mode in Southern Indian Ocean”(南印度洋亚南极模态水输运变化对南半球环状模的响应)。该成果第一作者为海洋与大气学院毕业博士研究生邱子珊,通讯作者为海洋与大气学院和物理海洋教育部重点实验室兰健教授。

亚南极模态水的形成和输运作为南大洋上层经向翻转环流的重要组成部分,在海洋热量、淡水和二氧化碳的收支平衡和再分配过程中发挥着重要作用。目前关于亚南极模态水的形成机制以及输运特征,已经开展了广泛的研究,而本研究则着重探讨了南印度洋亚南极模态水输运变化对南半球环状模(SAM)的响应机制。

南印度洋亚南极模态水形成后主要通过两条路径输运:一是随南极绕极流向东输运,二是通过副热带环流圈向西北进入南印度洋副热带海域。研究结果显示,南印度洋亚南极模态水在两条路径的分配比例在年际尺度上对SAM响应显著,而且这种响应在26.6–26.7 σθ(轻层)和26.7–26.9 σθ(重层)等密度层中具有不同机制,前者由温度主导、后者由盐度主导。

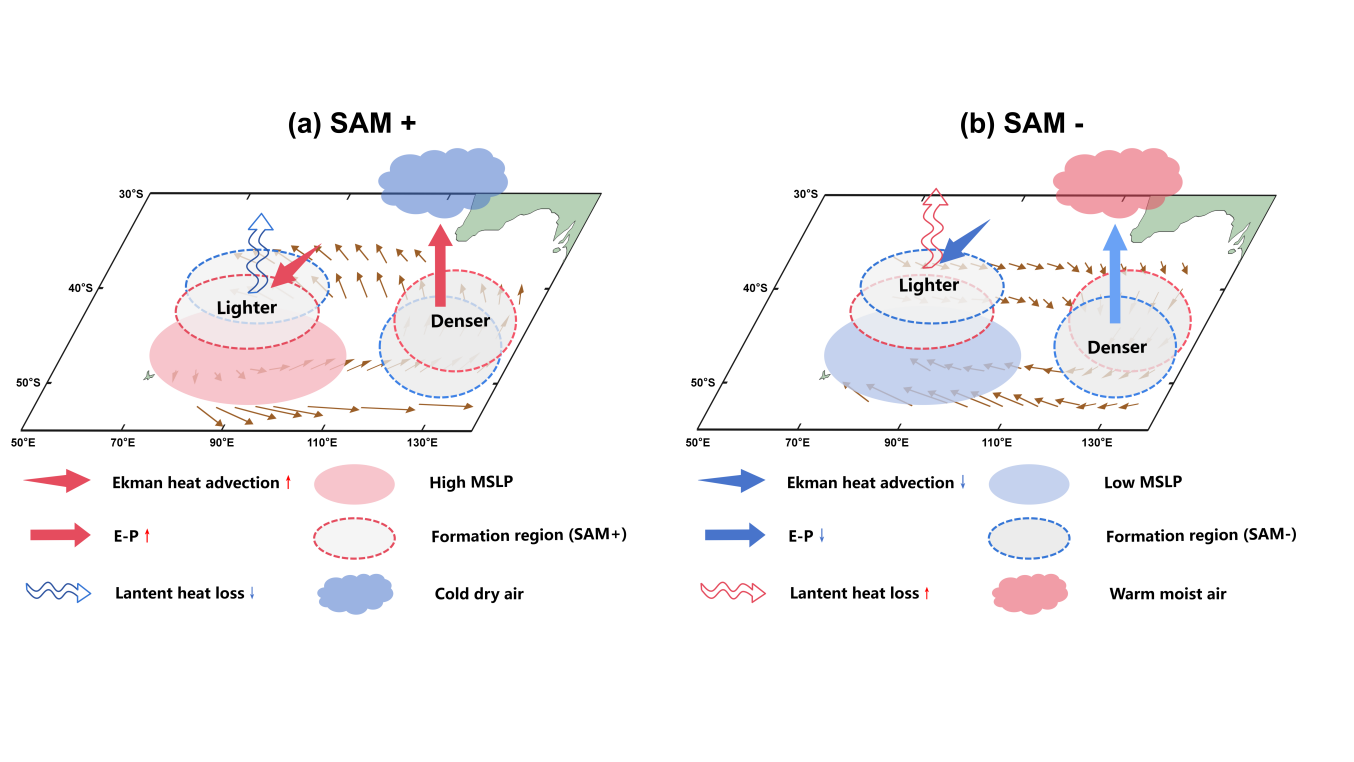

在SAM正位相时期(图1a),澳大利亚西南部出现海平面气压正异常中心,轻层模态水生成区位于该异常中心北侧,伴随东风异常,通过Ekman平流产生向南输运的暖水异常;同时,风速减小导致蒸发减少,潜热损失减少。这两个过程均导致该海域海表温度升高,海表密度减小,露头线向极地移动,有利于更多轻层模态水沿着南极绕极流向东输运。然而,重层模态水生成区位于海平面气压正异常中心的东侧,伴随南风异常,将来自高纬度地区的干冷空气输送至该海域,使大气相对湿度降低,蒸发增大;同时,西风带向极移动使得该海域降水减少。这两个过程均导致该海域海表盐度增大,海表密度增大,露头线向赤道方向移动,有利于更多重层模态水沿着副热带环流圈输运。在SAM负位相时期(图1b),情况则相反。

图1. 南印度洋轻层模态水轻层/重层模态水生成区中露头线对SAM(a)正位相和(b)负位相时期响应机制示意图。Lighter指的是轻层(26.6–26.7 σθ)模态水,Denser指的是重层(26.7–26.9 σθ)模态水。棕色箭头代表风场异常。红色箭头表示主导露头线经向移动因素的增大,蓝色箭头则表示减小。

发表文章列表:

Qiu, Z., Lan, J., Wei, Z., & Xu, T. (2025) Responses of Subantarctic mode water spreading to Southern Annular Mode in Southern Indian Ocean. Progress in Oceanography 237:103540.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103540