近日,Journal of Climate期刊在线发表了海洋与大气学院最新科研成果“Pattern-Aware Response and Feedback Framework for Regional Climate Response”(具备空间感知的气候响应和反馈框架)。该研究第一作者为美国太平洋西北国家实验室Parvathi Kooloth博士,通讯作者为海洋与大气学院吕健教授。该研究提出一种创新的“空间感知”气候反馈分析框架,打破了传统分析的“局地性”桎梏,为深入理解与预测区域气候变化提供了新路径。

传统的气候敏感性研究多将气候反馈视为一个零维的全球平均问题,难以捕捉气候响应与强迫的“空间结构”(pattern),导致区域气候预估存在较大不确定性。为应对这一挑战,该成果基于整层大气能量收支,通过一系列格林函数模拟实验,学习并构建了综合线性响应函数。该函数不仅包含了海洋和大气中的能量输运(扩散)效应,还整合了地表反照率、云反馈及低层大气温度递减率等关键物理过程的非局地反馈效应,从而能够有效表征气候系统中的遥相关机制。

研究发现气候系统中最容易被激发的主导模式表现为一种伴随北极放大效应的全球增暖型态。通过奇异值分解方法,从综合线性响应函数中解析出了一系列正交的“强迫-响应”模态。第一模态清晰地再现了“北极放大”这一全球变暖的关键特征,即北极地区的增温幅度远超全球平均水平。该框架进一步揭示了其物理机制:北极放大现象是由大气湿空气的固有辐射特性与大气能量向极地输送的趋势共同决定。研究进一步揭示低层大气温度递减率反馈本身在北极地区表现为强局地负反馈,可抑制局部增温。然而,当其与大气能量的向极扩散过程相耦合时,二者产生协同效应,反而共同促进了北极放大现象的形成。

该研究构建的降阶模型在预测独立强迫情景下的气候响应时表现出优异性能。利用该模型,研究团队成功预测了全球均匀短波辐射强迫所引起的气候响应,其结果与原始地球系统模型的模拟高度一致。此外,该模型还具备逆向推断能力,能够根据观测或模拟得到的气候响应,反演其背后可能的辐射强迫场,这一功能在气候干预与归因研究中具有重要应用潜力。

这项研究成果为理解区域气候变化的强迫和反馈机制提供了一个全局性分析工具,能系统揭示系统中的各“区域”之间的相互联系,而非仅局限于局部气候特征或少数气候模态的分析。通过辨识气候系统中最稳健的响应模式,该框架为构建用于检测区域气候变化的“动力指纹”提供了理论支持。

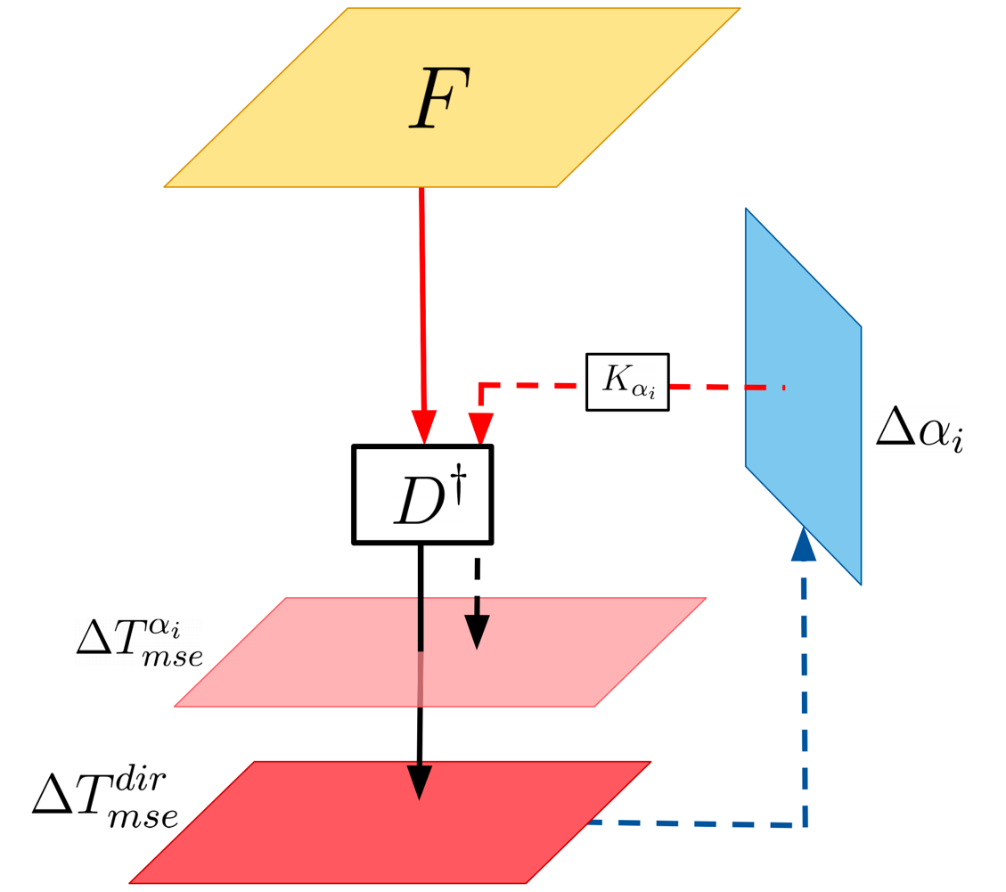

图1:利用“扩散核”D将具有空间结构的湿静力能(mse)响应完整地分解为直接效应与间接效应的示意图。直接响应表征外部强迫项F通过扩散核D对mse型态产生的直接贡献;间接响应反映由反馈过程αᵢ 通过其对应的反馈核Kαᵢ 所产生的辐射反馈贡献。

发表文章列表:

Kooloth, P., J. Lu*, Y. Huang, D. DeSantis, Y. Huo, F. Liu, Z. Wang, and H. Wang, 2025: Nonlocal, Pattern-Aware Response and Feedback Framework for Regional Climate Response. Journal of Climate, 38, 4699-4722.

文章链接:https://doi.org/10.1175/JCLI-D-24-0552.1